【室町時代末期~戦国時代】

天竜川の右岸である竜西側と左岸の竜東側をくらべると、竜西の木曽山脈側の谷の方が勾配が急になっている。

それは木曽山脈が急速に隆起したためである。このことは天竜川と木曽山脈・赤石山脈それぞれの稜線までの距離

をみればわかる。天竜川から見ると、木曽山脈の方がずっと近い。 ということは,竜西側の方が崩落しやすいことを意味する。そこに比較的大きな支流があれば、その川は大雨のたびにたくさんの土砂を運び出すことになる。それらの土砂は流れ

が緩やかになる所へ溜まるが、土石流の場合には大量の土砂を一気に天竜川の対岸にまで押し出す。

こうして天竜川は左岸側の東の方に押しやられることになる。鵞流峡のすぐ上流になる飯田市松尾では、こうして

天竜川は東側に寄って流れている。飯田松川が大量の土砂を運搬した結果である。

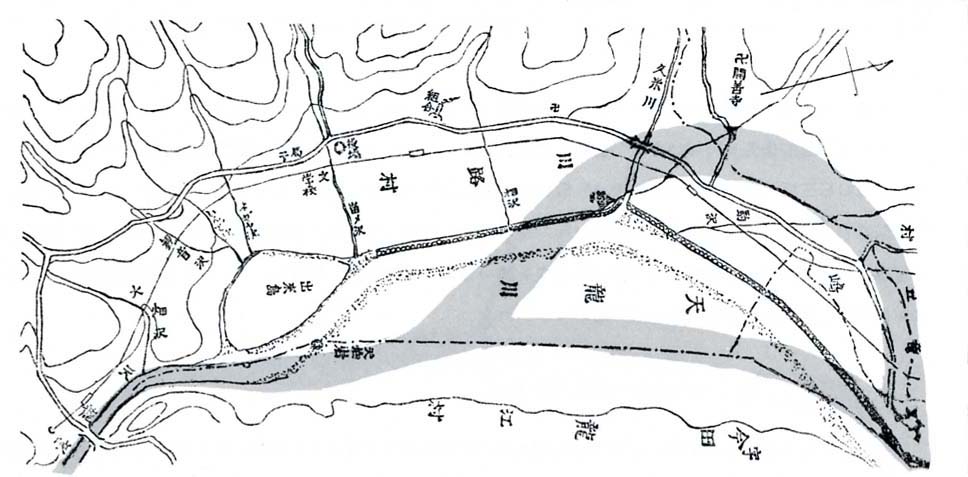

しかし、川路ではこうはなっていない。室町時代末期~戦国時代の天竜川の川筋は右の図のようになっていた

らしい(『川路村水防史』による)。天竜川は鵞流峡を出た時又のところで二股に分かれている。

なぜ二股に分かれているのか。はっきりしたことはわからない。これはあくまでも推測であるが、考えられることは二つ。

①久米川が飯田松川よりも土砂運搬量が少ないこと。大水の時に、激しい土石流は対岸から手前に向かって奥の方

から土砂が堆積してきたのではないだろうか。仮説である。もしこの仮説がただしければ、その土石流が比較的短い期

間で終息したために、手前の溝を埋め尽くすことができなかった、と考えることができる。河川の土砂運搬量は河川勾配

が同じであれが、その流路の長さによる。駒沢という小河川があるが、大満水の時には家がその形を保ったまま流れて

いったという口碑がる。それほど激しい流れとなるが、流路は短い。運ばれる砂礫は飯田松川の比ではなかったに違い

ない。土砂が埋め切れなかった溝に久米川・臼井川・駒沢の水が流れ込んで西流を呼び込むことになった。

②しかし、これだけでは川路は支流の流域となって湿地帯にはなるが、天竜川の分流にはならない。そこで考えられる

ことは時又付近にに川が分岐する原因がなければならない、ということである。それは左岸今田側に花崗岩の岩盤が出て

いて天竜川の流れを西に送り込んでいたものと思われる。

こうして、現在の飯田市嶋周辺は天竜川の大きな中洲になっていたと考えられる。

現在の飯田市嶋が歴史に登場するのは、この時代。諏訪史料守矢家記録のなかである。

天正6年(1578年)の諏訪大社の御柱奉加帳ともいえる文書に記載されている。下伊那伊賀良の荘18郷の一つとして

「下河路之郷中切河路島」が挙げられている。下河路郷からは中切(飯田市川路3区付近)と河路島が御柱のために何ら

かの寄進をしていることがわかる。この河路島は現在の飯田市嶋よりも該当範囲は広いと思われるが、はっきりしたことはわからない。恐らくは、下図の江戸時代初期の天竜川川筋の中洲に相当するものと思われる。

この天竜川の中洲である河路島が,少なくとも諏訪大社に寄進するほどの経済力をもっていたことは確かであると考えたい。

【江戸時代初期~寛文期】

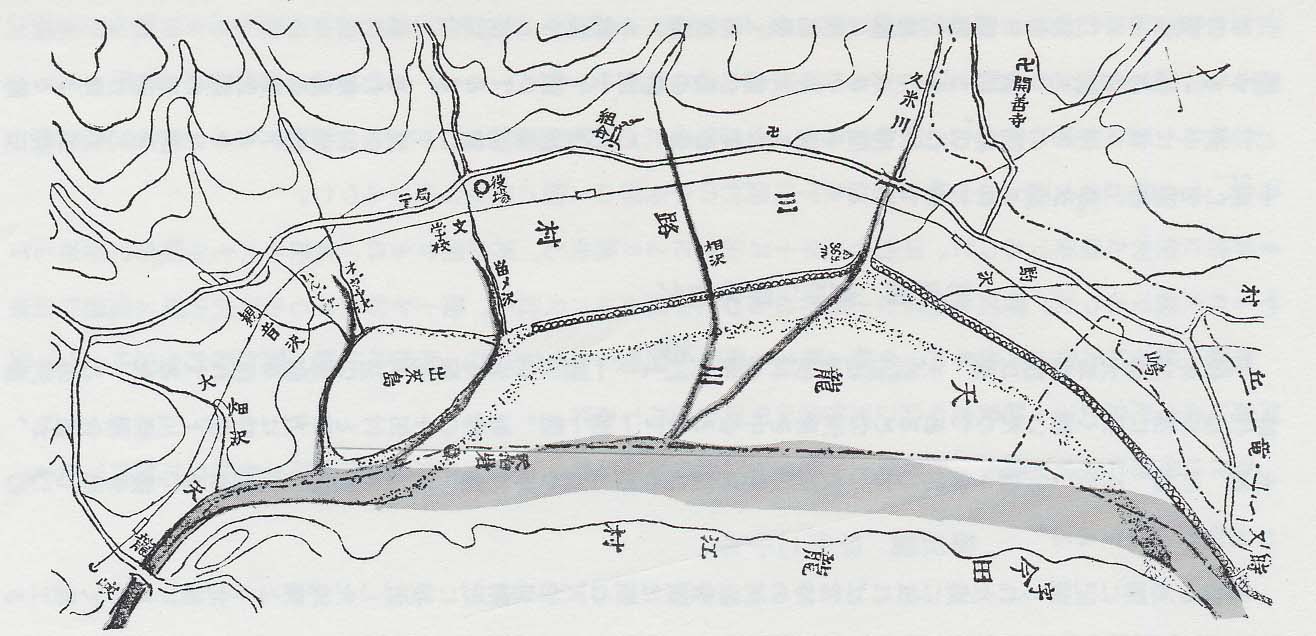

久米川は飯田松川ほど大きくはないが、それでも日々土砂を運んでおり、それが久米川より下流の天竜川西川筋に堆積し、天竜川は東に押されて、江戸時代の初めには下図(『川路村水防史』)のように中洲は縮小された。

正保2年(1645年)飯田藩主脇坂淡路守安元は天竜川西川筋を塞ぐ堰切普請を行い、さらに翌正保3年には天竜川大堰二番堰を完成させた。こうして西川筋を断って新田を開発、これによって下川路村は5割近い増収となったという。

嶋地区の第一次の新田開発である。

このときに貝暮ヶ淵という大きな池が誕生している。現在、県道時又中村線がJR飯田線をくぐるところのすぐ西側に「貝暮ヶ淵跡」の碑がある。「かいくらがふち」とは、「かい」は峡で狭間のこと、「くら」は断崖とか岩のこと、つまり「狭間にあって断崖のある沼」を意味していると思われる。

ここに寛文7年(1667年)の島の地図がある。この地図からはいろいろなことがわかる。

①正保2年の大堰は最も西を流れていた川筋を止め、翌年の2番堰はその東を流れていた川筋を止めている。堰切普請の当時、天竜川は三つに分かれて流れていたと思われる。

②3軒の家がある。郷土史家の今村定男さんは「家は後で書き込むこともできる」として、この時期、嶋に家があることに疑問を呈しておられたが(『島之記』昭和43年)、「上諏訪造宮帳」に河路島があり、家があっても不思議ではないと考えてもいいのではないだろうか。3軒のうち2軒は天竜川の岸近くにあり、天竜川を利用して積荷を運ぶ仕事に携わっていた家々と考えることはできないだろうか。すでに寛永13年(1636年)には、三峰川の出合である殿島から遠州掛塚まで船を送っている。

③大堰の堰堤上を井水が流れている。今もその痕跡は残っている。上記2軒で耕作する田んぼに引き入れる水であったか。この二軒の家の付近に「垣外」という小字があるのはこれらの家の屋敷内だったところかもしれない。

④古道も記されている。この道は、ほぼ農道として使われており、三六災害前には辿ることができたが、今は大堰堤から離れる場所をかろうじて確認できるぐらいである。

⑤「臼井沢」のこと。今は「臼井川」と呼んでいる。むかし、この伊那谷付近では小河川には「川」ではなくて「沢」という文字が付いていた。以前の本来の名称がこの地図には残っていたことになる。なお現在の「西沢」は井水でこの時期にはまだ出来ていなかったことになる。

⑥河路島は大嶋・狐嶋・こんす島の三つの島から成り立っている。それぞれ「大きな島」「キツネが多い島」であるが、こんすはコムが水浸しになるという意味があるので「水浸しになりやすい洲」の意か。

下図は寛文7年の天竜川川筋。戦国時代以降現代までの間で、天竜川が最も東よりを流れた。大満水の時に、駒沢・臼井沢・久米川が大量の土砂を運搬したためと考えられる。

寛文12年(1672年)、飯田藩主脇坂侯は播州龍野へ御国替となり、下川路村は幕府の天領となる。

【元禄・正徳期】

下川路村が天領になって12年目、天和3年(1683年)に、下川路村は幕府天領から美濃高須藩領となる。

流路は上図の通りで、このまま殆ど変わらない期間が相当に長く続いたという。

元禄7年(1694年)、下川路村庄屋今村文太夫が高須藩竹佐役所に願い出て、貝暮ヶ淵を埋め立て新田とした。嶋地区第二次の新田開発である。開善寺の和尚さんの知恵で、人柱の代わりに墓石を使い、駒沢を切って土砂を淵に流れこませた。このとき、住み処を失った淵の主は美しい娘となって深見の里をめざしたという。

正徳5年(1715年)6月、古今希有の大満水。流失・半壊は7軒、流失田畑33町歩。これが所謂「未(ひつじ)満水」である。上郷別府の夜泣き石、高森町市田出砂原の地名となった押出はこの時に生まれた。「今田いたちが沢、押出の響きはフジの焼けた時の音より大に凄く候」と『川路村水防史』にはある。嶋の駒沢添(小字名)が駒沢の押出によってできたのはこのときではないかと思われる。この時にも荒れた駒沢周辺の復旧作業にあたったのは下川路村庄屋今村文太夫であった。

【江戸時代後期】

正保の大堰普請以来、天竜川の川筋は時俣村の南筏岩(金原明善の改修で撤去)から一路、天白岩・死人岩の東側を流れていた。それが大きく西に移動して、ほぼ現在のような川筋になり始めたのが、1751年以降の宝暦・明和期であった。川筋を挟んで対岸同士の争いが深刻化した時期でもある。下川路村は時俣村と連合して、対岸の今田村と争い、水刎・河除・石堤・蛇篭で川筋を遠ざけようとして幕府の評定所まで出向いたこともあった。

慶応4年(1868年)5月に大満水。辰(たつ)満水と呼ぶ。このとき、嶋では浸水のよる被害を受けてから辰満水最高水位を超える高さに石垣をとり、その上に移転したとみられる家が何軒かある。入山、中島、三本杉、南、屋敷、駒沢、油屋がそれに該当すると思われる。

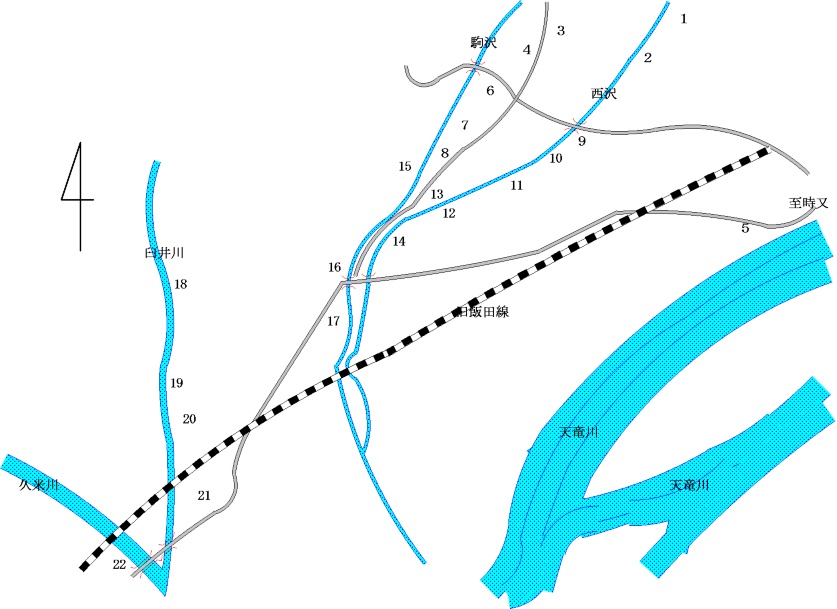

次に明治元年(1868年)の嶋の住宅地図を示す。『写真集嶋』(島の写真集編纂委員会 昭47)から転写したもの。

原図は昭和31年のもので、それに数字を入れた。氏名ではわかる人はいないので屋号で示す。1奥手 2入山 3市村 4関谷 5三本杉 6久保田 7西市村 8今出屋 9豆腐屋(東京へ) 10中島 11福島淺之助(東京へ) 12屋敷 13若松屋 14信蚕館 15駒沢 16静迺屋 17油屋 18上屋 19嶋本 20今村清左衛門(東京へ) 21碓井 22新傳(当時は2区)

この地図からもわかることは多い。

①古道が三本ある。この内の二本は三六災害前には残っていた。消えた一本は今の中西から火の見櫓まで抜ける道で、この消えた道の続きになるが、火の見櫓から板家に達する部分は残っていた。西沢に沿う道である。

②井水である西沢は江戸期に開かれたのか、明治元年のこの地図には載っている。大正時代に、奥手ではこの西沢の水を利用して発電をする計画を立てたが、下流に水がこなくなるというので反対があって、計画は中止されている。この井水を使って嶋の衆は洗い物をしていた。信じがたいことであるが、今のガンドウボラ川の水も洗い物に使われていた。

③小河川に沿って家が建てられていることがわかる。小河川の押し出す砂礫で微高地になっていたし、その川の水を利用するためだったと思われる。

④東京へ出た家が3戸ある。しかし、養蚕景気と飯田線の開通で20戸が新しく嶋へ入ってきた。特に「開善寺前」という駅の周辺が賑わうことになる。この繁栄も三六災害までだが。