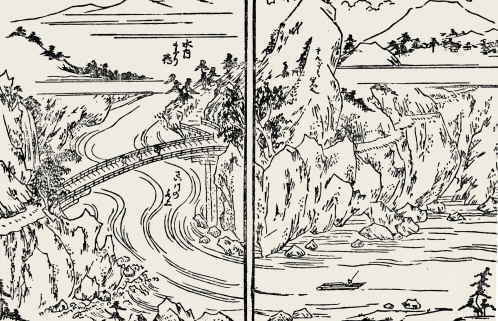

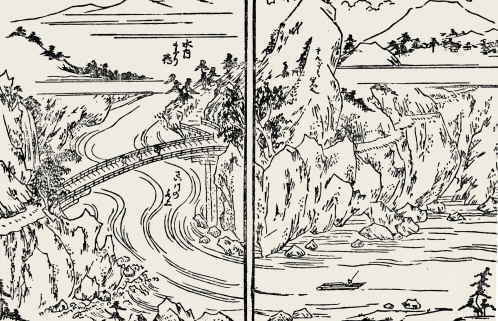

第七章 水内まがり橋拜見すること

かくて萬右衛門方に一夜をあかし、則ふく嶋を立出て、まづ萬右衛門の噺しにつき、曲はし

の様子見たしとて、數日をへて行ほどに、水内(みずち)の新町へ着ぬ。

さて案内をもふけて曲ばしへ行に、こなたの山より向ふの山をみれは、大瀧物すごく、岩をた

ゝむこと屏風のことし。かなたに峨々(がが)たる曼多羅岩あり。

老樹蓁々として瀧の音こたまにひゞき、澗(たに)を見おせば、まんまんたる其音いとすさま

じく、是犀川の水上にて水多し。

かの瀧の水おち合ていよいよすさまじ。まことに犀川といふからは、此勢ひにては犀など出べ

きやうに思はるゝ也。

右にあらはす圖を見て凡をしるべし。

|

さてかの曲ばしといふは、西東へわたるとて五丈四尺、それより曲りて南へ大はしをわたす。

長さ十丈五尺、橋の廣さ一丈四尺。欄干の高さ三尺、橋と水との間高し。

常水橋の下五丈余にいたる。水まさりては、まれに橋をひたすことあり。

七年に一度つゝかけ直し、普請すること、昔もいまも同じ。

是を水内のはしとも俗撞木(ぞくつきゞ)ばしともいへり。

此橋は中々人力(にんりき)の工夫にては工(たく)めるはしにあらざること、見るに感ぜぬものなきゆへ、

其所の長に尋るにむかし神仙あまくだりて、掛そめたりといふ。まことにまことに其奇巧言語

にたへたり。此はしの本名を久米路のはしといふと、聞てふしんしけり。

久米路のはしは大和の國にての名所也。是いかんといへば、所の長のいはるゝはいかにも大和

にもあるが、大和の久米は中絶(なかたゆ)ることといふ譯あり。

信濃の、久米は中不絶(たへざる)わけあるゆヘ哥などによむ時は此わけをよむことある也。

拾遺の古哥に、

埋木はなかむしはむといふめれば くめぢのはしは 心してゆけ

又甲裴に猿はしといふもの有よし聞しゆへ、因に見るべしとて、甲裴にゆきしに、さて此猿はしも

又異也、両方峨々たる澗河(たにがは)の上へ繩をわたし、畚(ふご)のやうなものに人をいれ、畚おろ

しのごとくに両方より引て、橋のかわりに人をわたし用を辧ず。又藤はしといふものあり。

是は百間ばかりの間下は谷川なるを、藤にて繋ぎ組て橋とし、人こゝろよく往来する。

しかし歩む時、しはりゆるといへども、中々たしか也。

これら甚以たくみなるものにて、遠山にて渓をこへて用をなすに此藤はしのたくみを見て、木

を以て繋ぎ(ママ)

遠山奇談後編巻之一 終

第八章へ