第九章 あけろの山へ行事(ゆくこと)

先(まづ)深山の風(ふり)を拝見し、迫々心得に成べきことありしが、その中に、不圖同行

申合し、遠山のうちにも、さまざま妙なる所見渡しゐることあり。

いづれの山にても、深山にかゝれば、奇妙なる所あるものゝよし、聞およぶにつけ、かのあげ

ろの山は、こゝより道のほども、近からねと、是も深山なるが、幸に麓のあげろのむらに、

千介と申、知る人あるゆへ、これを便りに、あげろの山へのぼりたく思ふとて、千介へたより

て、行けるが、彼千介のいふには、あけろの山は、たゞ深山にて、参るべき佛神もなし。

はるばる御出のことなれど、御無用になさるべしといへど、適(たまたま)これまで参りたるこ

と、又此度遠山の手立にもなるべきことあれば、是亦幸なるゆへひらに御案内下さるべしとい

へば、千介も辭するにことばなく、しからば山入すべしとて、千介は銕炮携、先に立案内して、

山路にかゝりけるが、さてさて瞼岨にして、何となく大木ども多く、しかはあれど槻(けやき)

らしきものも見へず。

たまたま松はあれども、大木はなし。杉の大木は多、其外宿り木と見へて、枝葉異(しようこと)

なる大木多し。

山は大かた枝々まじり組合て、やねのことくにて、みちこぐらく、晴たる空なれども、日かげ

もさゝず。只生繁りしまゝにて、誰ありて枝柴を、きり拂ふものもなきよし也。

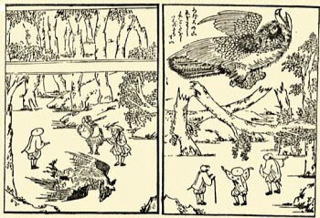

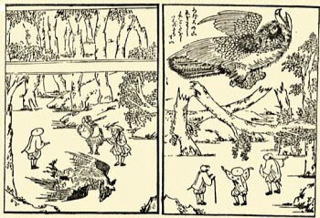

追々行ほどに、大風吹かとあやしむに、道をさへぎりて、上より落くるものあり。

凡三十間斗むかふのことなれば、とりわき、こぐらき山中ゆへ見わけがたし。

頓(やが)て千介銕炮を取直せしゆへ、あれは何ぞととふに、千介答るには、何にもせよ、此道

一ぱいになるものならば、あやしきもの也。今風の音と思ひしは、全くあのわざ也。

此山の半腹に異名を蝦夷鷲といふ大鳥すむよし、聞傳ふ。

決して其大鳥なるべし。此鷺蝦夷の産物をさまざま取、此山に持かへりしによつて、此名あり。

山にゐては折々熊をとりて喰ふ。

山林の鳥獣此鷲を恐れぬはなし。しかはあれど、蝦夷の産物を、此山林にて拾ひとること、是

又夥しきことなれど、又ある時は、樵の時里人を妨ることも、亦一つの愁也。

よつて里人これをにくむといへど、出合さねば手立なし。

今さいわいにむかふへ下りしは、拙者の手がらにして山林里人の愁をさるべしと也。

此鳥折々風雨はげしき時は、風雨につれて東へ飛さることを遙に見ることあれど、取べき手立

なしとて、段々ちかよるにつれて、千介二つ玉にて、打放せば、すでに手ごたへしたるが、其

二つ玉を、身にうけながら、おどろき木の間へ逃、飛入いきほひに左右の大木四五本うち倒し、

翼をもつて、やねのごとく組合たる枝をはらひ、家の屋根を引破りしごとく飛ぬけたり。

二つ玉を、ものともせぬくせ物。千介もすべき手なく、はじめ飛下りしあとを見るに、

是又大鳥を喰たるあとか、恐しき鳥の喰さしたるものあり。其鳥をみるに、両翼黒く、さきに

水かきあり。體は獣のごとく毛也。丁ど馬に羽のはへたるやうに見ゆる也。

からだの大きさも馬ほどにみゆる。からだの毛も黒く、羽よりは少し薄く、足とかしらは、喰

さし、頭は馬のごとくなる耳斗のこりて、委しく見へず。

尾はねもとには、羽あれども尾と見ゆる所は、長き毛のごとくにて、甚こはく、竹をほそくわ

りたるごとし。銕炮疵と思ふべきもの、幾所も見ゆ。

あやしく見馴れぬ鳥なれば、異国のものにてや、あるらんかと、あやしむ。

かくて其所もさりて、おくへ入に、程よき木どもにて、こぐらきこともなく、日影もてり、や

うやう景色よき所へ来りしゆへ、これにしばらく足を休め、携へ持し飯など用ひけるに、猿一

疋いで来り、人めづらしきゆへか、なつきしごとくよりそふゆへ、ふしんに思ふやうは、すべ

て猿は、人を恐るゝものなるに、是はさらに人を恐れぬと思ひしが、道理也。

われわれがたべものゝ飯を望てい也と、さとりしゆへ、一つ遣しければ、うつゝのごと

くなりて悦びしゆへ、ふしんはれて一興也。

さて又おくへ行けるに、程なく峯ちかく成しが、一つの窟あり。其廣さ數十歩。

中に方二丈斗の平石あり。是を山姥の石庭といひ傳へたり。いと物すごき所にて、曇りたる時

などは、今にても、山姥などいふ物の出べきやうに思はるゝ。

絶頂はまだ四五丁も道の有べきやうす。

取わき風もはげしければ、みねへは憚りて登らず。さて又もとの道へ帰るに、かの猿の出しあ

たりへ行かゝりしが、以前には似ず夥しき猿羣(むらが)り、凡六七百疋も見へけるが、道をふ

さぎ、皆々手を出して、かの飯をむさぼらんと取つくゆへ、いかにも、せん方なく、打はらへ

とも取つき、二丁斗も足にまとふゆへ、とかくして歩がたく、千介止ことをえず、銕炮を三つ

四つ放せばこれに驚きてや、皆逃さりぬ。

やうやう猿の難を遁て、心静に行しが、跡よりきゃつきゃつといふこゑして走りくるものあり。

跡見かへりてみるに、髪長き獣、すゝみ来るよし。

千介手ばやく、銕炮しかけしもかまはず、飛来り、やがて千介に取つくと見へしが、銕炮はな

つに、かの獣の胸にあたる。

すこしよはる所を、又ふり放し、二つ玉にて終に打ころす。

よくよくみれば、猿のかうへたるものにて、狒々(ひひ)といふ獣なり。

さてさてあやうき事也。しかるに追々麓ちかくなりて、安堵の心地する時、其道木々のこず

へにて、やねふきたるごとくなれば、山中道くらきがうへに俄(にわか)に夜のやうになる。

皆々身の毛いよだち、是はいかなることなるぞ、段々くらくて終に闇夜となりぬ。

千介も同行も、肝をひやし、所詮これは怪異のわざなるべしと、心細くなりて、同行も生

(うきた)る心地(ママ)なく、念佛して、除々(そろそろ)たどりゆくに、終に又晴てもとのごと

く、ふもとへ下り、千介の家へ帰り、さてさて心遣ひ此上なしとて、互に力を付合て、恐ろし

きことどもを咄し合て、一夜を明しぬ。

此外奇妙なること共多しといへども、此段はなし長く、ことしげゝればこゝは略して、其余のこと共は、

又續篇にあらゆることをあらはすなり。

|