| 大蛇にみこまれた娘 |

|

小池というところに、むかしたいそう大きな池があってな、

池の水はあおく澄み、深い底には大蛇がすんでおったと。

この池のほとりに、吾助という夫婦の家があって、夫婦に

はお千代というおんなの子がおった。

お千代は大きくなるにしたがって、村いちばんの、それは

それはうつくしい娘になった。

お千代は、毎日池のほとりに立つと、水に自分のうつくしい

すがたをうつしては、楽しんでおったと。

いっぽう、池のぬしの大蛇にはおとこの子がおった。

毎日池のほとりにたたずむお千代のすがたをみて育つうち、

お千代が自分を好いてみておるんだと思うようになった。

そして、いつしかこの娘と結ばれたいと、願うようになった。

「人間の娘と結ばれようなんて、とんでもないことだ。ぜっ

たいやめておけ」

父親の大蛇は、はっきり反対したが、そうやすやすと思いき

ることはできん。そこで必死に人間に化けることを練習したん

だって。そうしてようよう十日ばかりたつと、どうやら人間に

化けれるようになった。

ある雨あがりの夜、若者になった大蛇の子は、娘がしとった

ように、水に自分のすがたをうつしてみたんだって。

空には星がまたたき、月の光がこうこうと水面をてらし、そこ

にはりりしい若者が、こっちを見てほほえんでおった。

よろこんだ若者は、そっと娘の部屋にしのびこんだ。

娘はなにもしらずぐっすり寝ておる。

しばらくそのうつくしい寝顔にみとれておったが、思いきっ

て娘にちかよっていった。

その気配にお千代は目を覚ましたが、そこにおるのはいま

まで村ではみたこともない、うつくしい若者だ。

お千代は気づかんふりをしてじっとしておったんだと。

それからは、若者はまいばんお千代の部屋に通ってくるよ

うになり、やがて二人は好きあうようになった。

こんなことがつづくうち、吾助夫婦はお千代のようすがお

かしいことに気づいてきた。

口数がすくなくなって、夕飯がおわると、なんにもしゃべら

んで部屋へこもっちまう。

心配した両親は、一晩中寝なんで、娘の部屋をみはっておった。

|

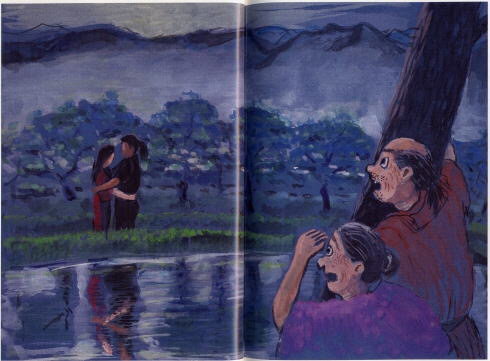

そうするとまよなかになって、お千代はそっと部屋をぬけだして、

池のほうへ歩いていく。

池のほとりにくると、そこにはみたこともないうつくしい若者

がおって、にっこり笑っておる。

お千代はそれをみると、うれしそうに走りよって、ひしと抱きあった。

吾助夫婦は、びっくりぎょうてんして、家に飛んで帰ってきた。

「どうも、あの若者はこの世のものとは思えんほどうつくしすぎる。

きらっと光った目といい、すっと通った鼻すじといい、それにあの

やわらかな体つきは、どうみてもおかしい。まよなか、池のほとり

であうことといい、どうやらお千代は、人間に化けた蛇にでもだま

されておるようだ」

「そういえば、おとう、このごろあの子のおなかが、大きくなって

きたような気がするんな」

えっ、そりやあえらいことだ。もっと早く気がつきゃあよかったん

だが」

そこで両親は、夜があけるのをまちかねて、娘の部屋へいった。

「どうもこのごろ、おまえのようすがいつもとちがうようだ。正

直になんでもはなしておくれ。おかあは、おまえに赤んぼうがで

きたんじゃないかって、心配しとるんだが」

すると、お千代はうつむいて、おなかをだいじそうにおさえながら、

「はい。いままでおとうやおかあにだまっていて、もうしわけありま

せん。わたしは好きなひとができました。そのひとの赤ちゃんが、わ

たしのおなかにいるんです」

はずかしそうにうちあけた。

それまで両親は、なんとか、まちがいであってほしいと願っておっ

ただけに、ただおろおろするばっかだった。

「おまえがつきあっておる若者は、じつはおとうもおかあもみたんだ。

だが、あれは人間じゃないようだ。どうやらあれは池のぬしが化けて

きておるんだ。かわいそうにおまえはだまされておるんだ」

お千代はそれをきいて、たいそうびっくりしたようだった。けれど、

お千代もなんとなく、その若者のようすがへんだ、と思っていたようで、

「そういえば、髪の毛にかくれてよくわからんけれど、耳がないような

気がするし、手にさわると指先が池の水のようにつめたいんです」

「それじゃあ、おとうのいうことをよーっくきくんだよ。こんやその若

者にあったら、すきをみてこの針をつむじにさすんだ。いいかい、おま

えのためにいっとるんだで、勇気をだしてやるんだよ」

その夜、いつものように若者が家にやってきた。

お千代は、しばらくのあいだ、なにくわぬようすではなしあっておった

が、いっしゅんのすきをみて、すばやくたもとから針をとりだすと、思

いきって、若者のつむじに針を突きさした。

若者は、とっさにはなんのことかわからんようで、頭をおさえておっ

たが、

「ああーっ、いたーっ」

と、叫んで家をとびだし、滑るように走って池までくると、頭からザブ

ーン、と水に落ちるようにとびこんでいった。

後をつけてきた娘と両親が池をながめると、なかほどが月あかりに波だ

っておる。そのうち池は、もとどおりのしずかな水面になった。

うたがっていたとおり、若者は大蛇の化身だとわかって、両親はしば

らくのあいだぼうぜんと、池のほとりに立っておった。

どのくらい時がたったか、池の底のほうから、なにやらボソボソと

はなす声が聞こえてきた。

「頭がいたいよう、はやくささっておるものをとってくれよ」

「なんだ、針がささっておるじゃねえか。それだで人間に近づいちゃい

かんといったのに、いうことをきかんでこうなったんだ。おまえは針も

さされたし、正体もばれたで、二度と人間には化けれんぞ」

「それでも、そのうちぼくの子どもがうまれる。そうしたら、きっとこ

の池のまわりで遊ぶで、ぼくは子どもにあえるよ」

「人間はな、頭がいいで、古いいいつたえの、精進日におそなえしたお

神酒を、三月、五月、九月の節句にのむと、赤んぼうがうまれんちゅう

ことぐらい、知っておるわ」

それをきくと、両親はすっかり安心して家に帰り、まず桃の節句にな

ると、そのお酒を娘にのませた。

やがて桃の花が散り、その花びらが池の水面に浮かんだころ、とつぜ

ん池のまんなかあたりがもりあがり、大きな岩があらわれた。

それはまっくろで、おそろしいほど大蛇ににておった。

|

池のぬしのたたりをおそれた村のしゅうは、その岩の上に

小さなほこらをたて、日夜ねんごろにおまいりをした。

それ以来、二度とこの池に、大蛇があらわれるということ

は、なくなったそうな。

椀かしぶち

椀かしぶち