| 椀かしぶち |

|

遠山川は水のいきおいがよく、城(じょう)の山にどーんとまっ正面に

ぶっつかると、山すそをひとまわりして、和見(わみ)の地にさしかかる。

そこの岩盤の下は、きゅうに流れがとまって、深いふちになっておる。

深い緑色をした、底無しのようなぶきみな水をたたえたこのふちは、

大和見(おおわみ)ぶちとよばれ、水に落ちた人は、ひとたびのみこまれた

ら、二度とうかびあがってはこれないと伝えられておった。

むかしからこのふちには、竜神さまがすんでおって、嫁とりやとむらい

など人よりのあるときには、たくさんのお膳や、お椀を村人にかしてくれた。

|

「竜神さま、竜神さま、明日わしらほうで、息子が嫁をとることになったんだが、

お膳とお椀が二十人分たりません。どうぞおかしください」

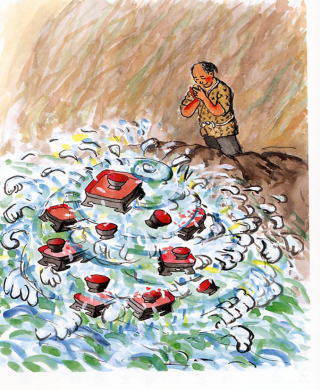

ふちの岸の岩の上でかしわでをうち、ていねいに唱えると、今まで静かにぐる

ぐるまわっておった流れがだんだん速くなり、まわる輪がせばまって渦になり、

そのうちに深い緑色の水が渦の中心にむかって、すごいいきおいですいこまれ

ていったかとおもうと、みるまに水面がぐんぐんもりあがり、飛びちる水にま

じってお膳やお椀がぽかりぽかりとうきあがってくる。

そのお膳やお椀は、やがて流れにおし流されて、岩かどのところでぴたりと

とまる。

数えてみるとたのんだとおり、ちゃんと二十人分ある。

「竜神さまありがとうございます。これでぶじに息子の嫁とりができます」

たのんだものは、ふちにむかって深々と頭をさげて、お膳やお椀をかりてきた。

竜神さまからかりたものは、ていねいにあつかい、用が終わるとさっそく、

一つひとつ流れに返していく。

かりたときとは逆に流れが動いて、渦にすいこまれていく。

ある年のこと、嫁とりでお膳やお椀をかりた男が、そまつにあつかって

お椀を落として縁(ふち)をすこし欠いちまった。それでもかりた男は、

「このぐらいなら、わかりゃしめえ」

とたかをくくって、そのまんまなにくわぬ顔で返したんだと。

かけたお椀はゆっくり流れて、渦にすいこまれていった。

しばらくすると、渦がもりあがってぐるぐると輪をえがきだした。

男はなにごとが起こるかと、きもを冷やして見ておったが、変わったことは

なにも起こらず、お椀は流れにすいこまれていった。

だが、それからというもの、村人がいくら竜神さまに頼んでも、お膳やお

椀は浮かんではこなんだということだ。

霜月祭と遠山さま

霜月祭と遠山さま