| 炭焼きの源じい |

|

十原沢に源じいの炭焼きのかまがあった。

源じいは越後で生まれて、十五の年に遠山谷に入ってきたそうな。

たいそう働き者で、雨がふっても、雪がつもっても、朝は早くから、夜中まで、

かまの煙があがっておった。

それに、源じいの焼く炭は、たいそうひょうばんがよかった。

また、源じいは子どもずきで、住んでおる、十原沢から注十八町くだったとこにある

ほったて小屋には、いつも子どもたちが、はなしをききにあつまった。

源じいは、いつもきせるでタバコをうまそうに、すばすばすいながらはなしはじめた。

|

「ぼうたち、炭がどんなふうにできるか、知っておるかな。まず、寸法をそろえた木を、

炭がまのなかへ、すきまなく立てていくんじゃ。これに火をつける。この火かげんで炭

のできがきまるんじゃ。火入れをしたら、ぜったいその火をたやしてはならん」

子どもたちは、そのはなしにきき入り、いつかは源じいのように、炭を焼いてみたい

と思うのだった。

次の日も、子どもたちが立ちよった。

「ぼうたち、越後の国って知っておるかな。ここからはずーっと遠い国じゃ。ここの遠山

はおいしいじゃがいもや、あわやきびがとれるし、山へ行きゃあ、 獣もとれる。でもな、

越後という国は、冬は雪にうずもれて、夏はひでりが多いんじやよ。そうすると食べ物が

なくなって、しかたないで、親は泣く泣く自分の娘を奉公にだして、そのぶんのお金をま

えがりして、やっと食べ物などを買って生きのびたんじゃよ」

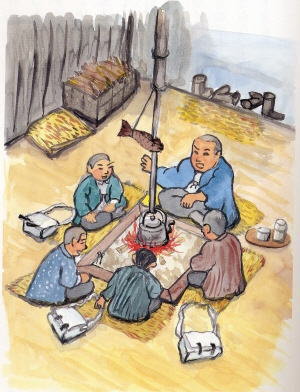

子どもたちは、すきま風の通るほったて小屋で、寒さにふるえながらも、源じいのはな

しに耳をかたむけとる。

源じいが、いろりにもやをくべると、火はいきおいよくばちばちと燃えあがり、目をあ

けておれんほどの煙がたつ。

子どもたちはうしろに体をそらせながら、はなしにきき入っておった。

「お金で買われた娘たちはな、身をこにしてはたらいたもんだ。朝はだれよりも早く起き、

水はこびやら、米とぎやらの朝飯のじゅんびをする。家の人たちが朝飯を食べるときは、

せんたくをして、そのあと食事のあとかたづけをしてから、ようやくのこりもので朝飯を

とるんじゃ」

子どもたちは、そんな娘たちがかわいそうですくいだすことはできんかなあって、思っ

たりする。

源じいは、家の中のはなしばっかじゃなくて、外へ子どもたちをつれだしたりすること

もある。

ある日、

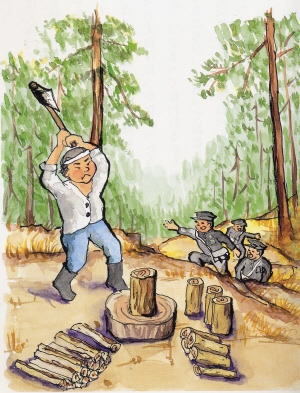

「ぼうたち、夜中に木を切っとるものがおるようだで、見に行ってみんか。天狗もでる

っちゅうで、おっかないものは行かんでもいいぞ」

そうすると、子どもたちはおくびょうものとは思われたくなくて、

「天狗なんかおっかなくねえ」

「おれもへいきだ」

なかにはおっかないと思っとる子どもも、つよがりで返事をしちまう。

あくる日、みんなで源じいの炭焼き小屋のある、十原沢をめざして山をのぼった。

まだあかるいうちにでかけたが、小屋のところへついたのは、日がしずんだあとだ。

|

「おうおう、よくきたな。ゆうべもあっちのほうで木を切る音がしとったで今夜も木を

切ってくれるぞ」

源じいの指さしたほうには、木を切ったあとなんてなんにもねえ。

「源じいは、おらあたちをだましとるんだ」

子どもたちは、源じいはふしぎなことをいうなあと思った。

夜になると、山のなかは静かでおっかないくらいだ。子どもたちは、ろばたの火をか

こんで源じいのはなしをきいておるうちに、いつしか眠っておった。

「おいっ、起きろ。起きろ」

夜中になって、源じいが子どもたちをゆり起こした。

「きいてみょう。木を切っとる音だぞ」

耳をすますと、小屋の外のほうで、

「ズイズイバシャン、ズイズイバシャン」

と、木を切り倒す音がきこえる。

「あっ、だれか木を切っとる」

子どもたちが、外へとびださっとすると、源じいがその着物をつかんで引きもどし、

「あれは天狗だぞー」

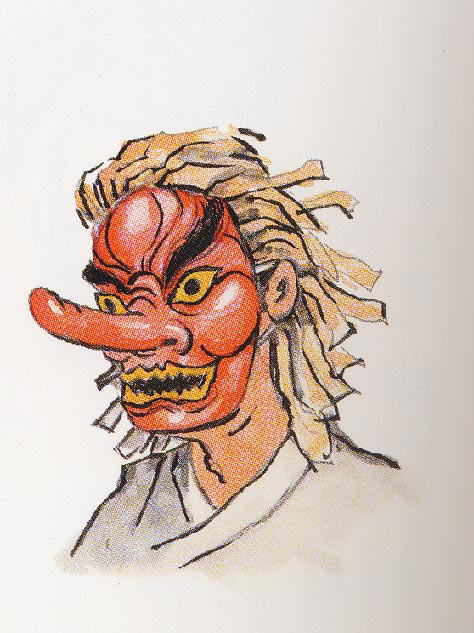

鼻を高くし、目をつりあげて天狗の顔をした。

それがあんまりこわい顔だったもんで、子どもたちは、びっくりしたのなんのって、

きゅうにおっかなくなって、ふとんのなかにもぐりこんで震えとった。

朝になると、源じいは、熱いみそ汁をつくってくれた。

それをすすりながら、

「ゆうべの天狗はおっかなかったなあ」

「おらあ、つかまって食われるかと思った」

子どもたちがいいあっておると、

「なあんだ、天狗なんかおっかなくねえっていっとったんじゃねえのか。ハッハッ

ハッ、あれは狸のしわざよ」

源じいにわらわれると、子どもたちも、

「なあんだ、源じいにまただまされちまった。あははは」

きゅうにみんなも、ゆうべ震えとった自分のすがたを思いだして、おおわらいに

なったって。

![]()