| 離山庚申さま(はなれやまこうしん) |

|

横道(下本町)の石段を、すこし登ったとこに高平山(こうへいざん)薬師堂が

あって、そのよこに離山庚申をまつったほこらがあるのを知っとるかな。

霊験あらたかで、いまも願(がん)かけをする人が多いとか。

その話をするかなあ。

ときは明治のなかごろ、山師たちは山の飯場(注)へとまりこんで木を切り

出す仕事をしとった。

遠山の地元のものばっかじゃあなくて、東北や新潟からでかせぎにきておる

ものもおおぜいおって、気もあらく、他人のことなんかいちいちかまっちゃ

おれん雰囲気だった。

その日も、仕事のとちゅうで一人のおとこが、腹痛をおこしたっちゅって、

飯場へ帰っていっちまったけれど、一人へったことで仕事はよけえきつくな

るし、そのおとこのことなんかかまっておれんもんで、みんなそのまんま一

日仕事をして、夕方おそく飯場へ帰ったんな。

「おー、おれの服がねえーぞ」

「ややっ、おれの金がなくなっとる」

飯場は大さわぎになった。

「さては、あの腹痛おとこのしわざだな」

みんな、手に手に松明(たいまつ)をもって、四方にちっておとこのゆくえをさ

がしたけれど、おとこがおらんようになって、まる一日たっておる。

きっと遠くまでにげちまったらしく、まるっきり手がかりがねえ。

そんな中で、和田から働きにきとったおじいが、さがしさがし村の中心まで

きて、ふっと庚申さまのことをおもいだした。

「そうだ、庚申さまにお願いするがいい」

おじいは、離山庚申さまのところへいそいで、

「庚申さま、庚申さま。みんなの服やお金をぬすんだぬすっとを、どうかつまえ

ておくれんかな」

と、頼んだと。

|

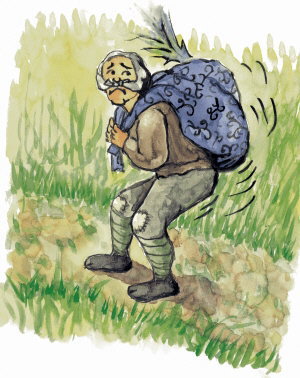

いっぽう、おとこはその時分、青崩峠(あおくずれとうげ)をこえて水窪(みさくぼ)まで

きておって、まだその先へどんどんにげておった。

そのとき、急になにか重いものが背中にはりついた感じがした。

重くて重くて、歩くにもやっとになった。

「な、なんだ、なんだ」

背中のぬすんできたものをおろして、あれこれ見ても、なんの変わったこともねえ。

また背負って歩かっとすると、ズシンと重くなる。

そんなことをくりかえしておると、なにか背中でブツブツいう声がした。

うしろをふり返っても、だあれもおらん。

おとこはだんだんきみがわるくなって、はってでもにげっとしたそのとき、

「にもつを返してやれ」

こんどは、はっきり声がした。

これには、さすがのおとこもびっくりぎょうてん、

「わるうございました。にもつを返しにまいります」

大きい声で背中にむかってさけぶと、おどろいたことに急に背中がスッとかるく

なった。

おとこは、ますますおそれいって、きた道をあわててとってかえしたって。

飯場へ帰ると、なかまの前で深々と頭をさげてあやまり、道中のふしぎな出来事

をみんなにはなしたんな。

それをきいたおじいは、庚申さまがきっとおとこににもつを返すようにさせたん

だとおもい、さっそく米だんごとお旗をあげてお礼をしたんだと。

それからも、物がなくなったり、忘れ物がでてこんようなときは、離山庚申に願

をかけると、必ずごりやくがあったそうな。

みんなも、願をかけてみるかな。

そんなときは次のようにいうといいって。

オコウシン、オコウシン、マイタリマイタリ、ソワカ。

これを十五回となえ、オコウシン、といっておじぎを二回。

最後に、

マンダリ、マンダリ、ソワカ。と十五回となえるんだって。

気持ちをひきしめてやらんとだめだに。

そうそう、それからお礼もかならず忘れんようにな。

![]()

(注)飯場…作業現場が人家から遠いとき、その現場近くで寝泊りできるように建てた小屋

小嵐さまのたたり

小嵐さまのたたり