| 狐 の 家 族 |

|

まだ、和田のまちがあんまりにぎやかでなかったころのことだ。

今の役場のあたりも家が四、五軒しかなく、老人福祉センターから、

小池の集落にいく細い道の両側は、桑畑がつづいておって、小池沢

の沢すじには水車小屋もあった。

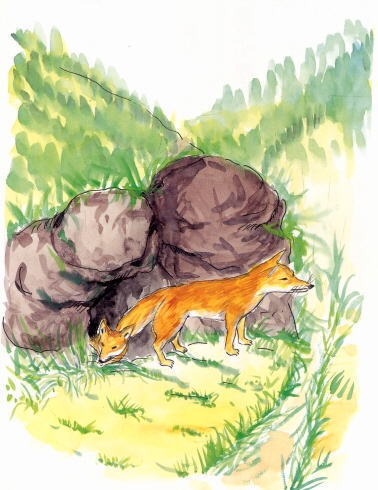

ある年の春、その近くの岩穴に狐の家族がすみついた。

|

|

そこで、村人はその岩穴を狐の穴って呼ぶようになった。

のどかな村だったもんで、狐の家族ものびのびと暮らしとった。

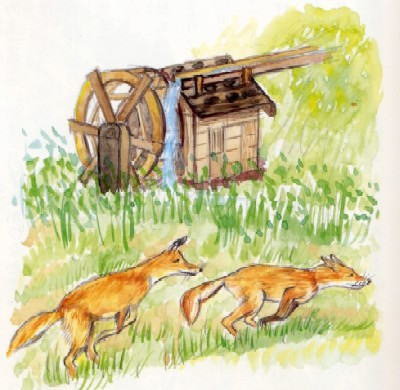

天気のいい日には、岩の上に小さい猫ほどの子狐がひなたぼっこをしとったり、

水車小屋のあたりまできて、桑畑の中を走りまわっておるのを見かけたもんだ。

それでも、だれひとり狐にわるさをするものもおらなんだし、子どもたちは

かわいい子狐を見たくて、水車小屋のあたりで遊んだり、たまには餌をやった

りしとった。

ところが、秋も過ぎ、冬がくると山の餌が減ってきて、狐が村人の飼ってお

る鶏をとるようになった。

そのころは、どこの家でも鶏を五、六羽は飼っておって、毎朝、

「コケコッコー」

ってときを告げて、村人の一日がはじまったし、卵はすごく貴重なもので、親戚

や近所に病人があると、みんな卵をお見舞いにもっていったもんだった。

|

そんなたいせつな鶏を狐にとられては、村人もほってはおけんということで、

そうだんしたあげく、トラバサミをしかけることになった。

狐を好きだった子どもたちは、かなしんだけれど、鶏の方がもっとたいせつだ

ってわかっておったもんで、どうすることもできなんだって。

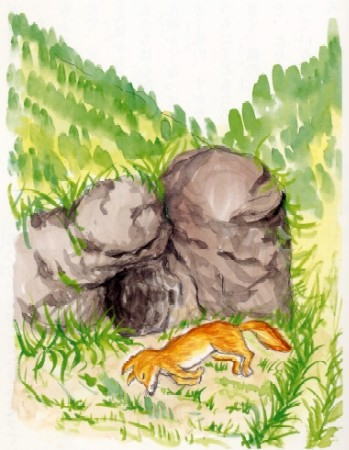

もうちょっとで春になるころ、ついにトラバサミに大きい狐がかかった。

雄だったで、父さん狐にちがいなかった。

「お父さん狐がおらんようになったら、狐の家族はどうしておるかなあ」

子どもたちは心配になって、狐の穴の近くにいくどもようすを見にいった。

どんどん暖かくなっていくのに、ひなたぼっこをしておったり、走りまわっ

たりする子狐の、すがたはいちども見れなんだ。

|

そのうちに子どもたちも、だんだん狐の穴の方へいくことがなくなってきた。

秋がきて、狐の穴のちかくのクルミの木のもちぬしが、クルミとりをした。

そのあと、とりのこしたクルミをむちゅうになって拾っていた子どもたちが、

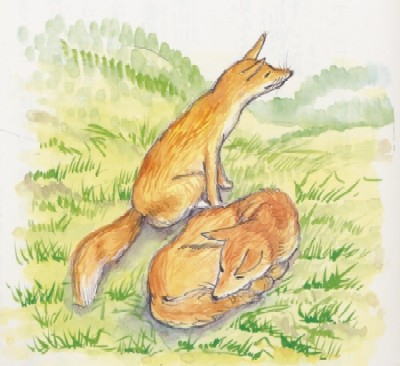

横になっている大きな狐を見つけた。

おどろいた子どもたちは、ぱっとはなれて、しばらくようすを見ておったけれど、

声をだしてさわいでも、石をほおっても、狐はぴくりとも動かん。

おそるおそる寄っていってのぞきこむと、狐は死んでおった。

お母さん狐のようだった。

「わるさがすぎるで、だれか毒をもったんずら」

大人たちは、そんなうわさをしておった。

それでも子どもたちは、

「お父さん狐がおらんようになったで、お母さん狐はさびしくなって死んだんだ」

っていいあった。

もう子狐のすがたも見んようになったが、子どもたちは、

「きっと子狐は、もっと山奥で、元気に暮らしておるにちがいない」

って思っとった。

今でも山奥のどっかで、この狐の子孫たちが、ひなたぼっこをしておるかなあ。

大入道に化けた狐

大入道に化けた狐