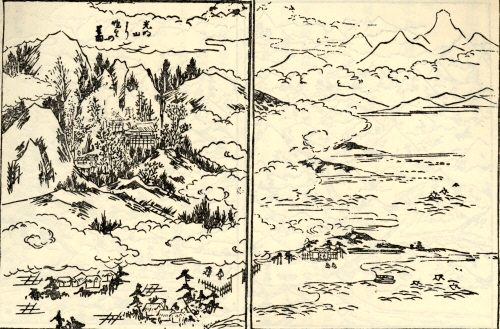

それより光明山(3)といふて上下(のぼりくだり)百丁、ことばにもいひがたき瞼岨難所に

て、木々覆ひかゝりて日影を知らず、いと物すごくしてつねは往来もまれなり。

頂上には光明山大權現の社を崇たり。

立ならぶ殿造(とのづくり)魏々としてめざましきこといはんかたなく、虚空蔵

うぼさつ)を本地堂とし、門外にはかけづくりして茶店(ちゃてん)などの家ありしが、都の清

水(きよみず)にいとよくにたり。眺望ならぶ方なき所にて、なにしおふ古戦場三方が原(4)

を目前(まのあたり)に見やり、西は東海道荒井の湖水、濱名のはしのふるあと、三河片濱い

らこ崎、はるかむかふに鳥羽湊大船かずかず帆あげたるけしき。弓手(ゆんで)は伊豆の下田

の湊、音に聞つる遠江の灘、瓢々としてはてしなき滄海(あおうみ)迄残りなくながめやる絶

景也。

此光明山に大撞鐘(おおつりがね)に穴の明たる物あり。

是を尋るに、元亀年中の比なりしが甲斐の信玄濱松へ押よすること有し時、濱松勢は光明山

に陣をはる、甲斐勢は秋葉山(5)に楯籠る。

互にたゝかひ度々有しかども互角の事に数日を送る。

ある時甲斐勢不意に光明山へ押よする事ありしが、濱松勢いさみたゞかふ中に、茂りし木

間よりかずかずの士卒いでゝ、松明をふりたてさまざま兵具の音高く、取わきつりがねしき

りに音さはがしく、たゞちに甲斐勢敗軍となりてさりぬ。

いかなれは此利運やあるとかふがへるに、全く光明守護の天狗助勢したるならんとさとり

て安堵したりしとなん。此時つりがねに穴一つやぶれ明たる也。

今に本堂のかたはらに置て人皆これを見て感ぜぬはなし。